「はちみつ」から考える

生態系の神秘

~金澤やまぎし養蜂場の紹介~

はちみつを、私たちはただの甘味料として何気なく口にしてきたのかもしれません。しかし、金澤やまぎし養蜂場の方々との出会いを通じて、その奥深い世界を知ることになりました。

今回は、その知的好奇心の赴くまま、黄金色の甘い誘惑 はちみつの神秘に迫ってみました。

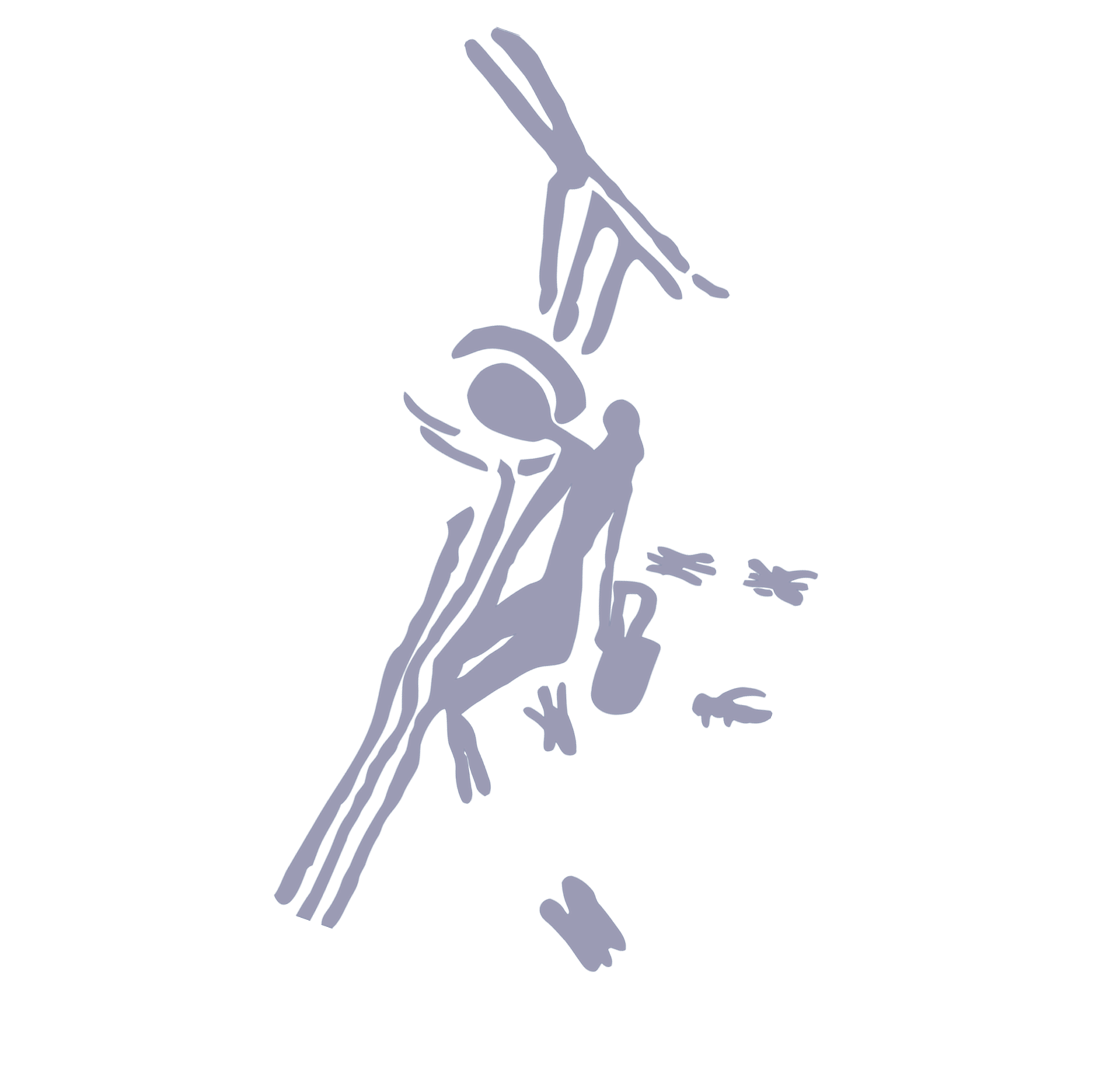

Wikipedia(アラニア洞窟)より抜粋しました。

ティースプーン一杯の奇跡

朝のコーヒーに、トーストに、ヨーグルトに、はちみつを愛用されている方もいらっしゃるでしょう。そしてわらび餅に、本物のはちみつをかけて食べるのが、筆者のお気に入りです。わらび餅と言えば「黒みつ」を想起されますが、実は「黒みつ」とは黒砂糖を溶かしたシロップであり、はちみつは含まれていません。慣習的に許されてきた名称です。また、売場では、シロップでかさ増ししたはちみつが並んでいます。こちらは分類上「蜂蜜加工品」に分類され、お手頃な価格になっています。

さて、ティースプーン一杯の、純粋はちみつ。たったこの一匙が、小さな働き蜂の、短い生涯で集めてくる総量と言われます。わずか一ヶ月半の命を賭して、巣のために、健気に働く彼女たち。それを思うと、「ありがとう」の言葉が口をついて出てきます。通常、巣箱から広がる(蜂の)飛翔範囲2~3km圏内には、たくさんの花が咲いています。その花々を回りながら、わずか1センチ前後の体にめいいっぱいの花蜜を詰め込んで、巣に持ち帰ります。人間にたとえるなら、体重60kgの成人が毎回30kg近い蜜を持ち帰り、累計にして大型冷蔵庫(500L) 12台に蜜を詰め込んだくらいの重さになるそうです※1。小さな蜂の奇跡的な仕事量です。

※1ここでは蜜の比重を無視しました。

私たち人間は、その蜂たちが集めた蜜の恵みをありがたくいただいています。養蜂の主力であるセイヨウミツバチは、自分たちが食べる以上に蜜を集めてくる習性があり、それを人間が享受しているのです。でもご安心ください。人間が蜜を「横取り」しているわけではありません。セイヨウミツバチは人間の助けなしでは生きられないそうです。つまり、人間に蜜を分け与えることで共生し、世界中に広がっていった蜂の種なのです。

はちみつがスーパーフードと

言われるわけ

蜜の主成分は「糖」です。そう聞くと、砂糖の代用品と思われがちですが、両者には大きな違いがあります。まず、砂糖の分解は二段階を要します。体内の栄養素を使い、糖を分解し、人間はエネルギーを得るのです。他方、はちみつは、一回の分解ですみます。しかも分解に必要な栄養素を はちみつ自体が含んでいるのです。道理で、はちみつを舐めたミツバチたちは、元気に大空へと飛んでいくのです。

はちみつは、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素、ポリフェノールなど、150種類以上の栄養素を含む「スーパーフード」です。様々な花から集めた蜜の水分を飛ばし、濃縮させて巣に保管します。この蜂蜜は、長い人類史の中で、選ばれてきた食材のひとつです。この、はちみつに魅了されたからこそ、蜂を家畜化するまでの関係に至りました。

蜜の主成分は「糖」です。そう聞くと、砂糖の代用品と思われがちですが、両者には大きな違いがあります。まず、砂糖の分解は二段階を要します。体内の栄養素を使い、糖を分解し、人間はエネルギーを得るのです。他方、はちみつは、一回の分解ですみます。しかも分解に必要な栄養素を はちみつ自体が含んでいるのです。道理で、はちみつを舐めたミツバチたちは、元気に大空へと飛んでいくのです。

はちみつは、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素、ポリフェノールなど、150種類以上の栄養素を含む「スーパーフード」です。様々な花から集めた蜜の水分を飛ばし、濃縮させて巣に保管します。この蜂蜜は、長い人類史の中で、選ばれてきた食材のひとつです。この、はちみつに魅了されたからこそ、蜂を家畜化するまでの関係に至りました。

日本の養蜂業がイマイチに

なってしまった理由

日本では、近代以前、養蜂は産業となっていませんでした。奈良時代に、「養蜂をやってみたが失敗した」という記録が残っています。その後、蜂の蜜が、朝廷に献上されることもありました。江戸時代後期には、和歌山の山間部で養蜂が行われていましたが、産業化には程遠かったようです。最大の要因は、日本在来種のミツバチが飼育に向いていなかったからです。

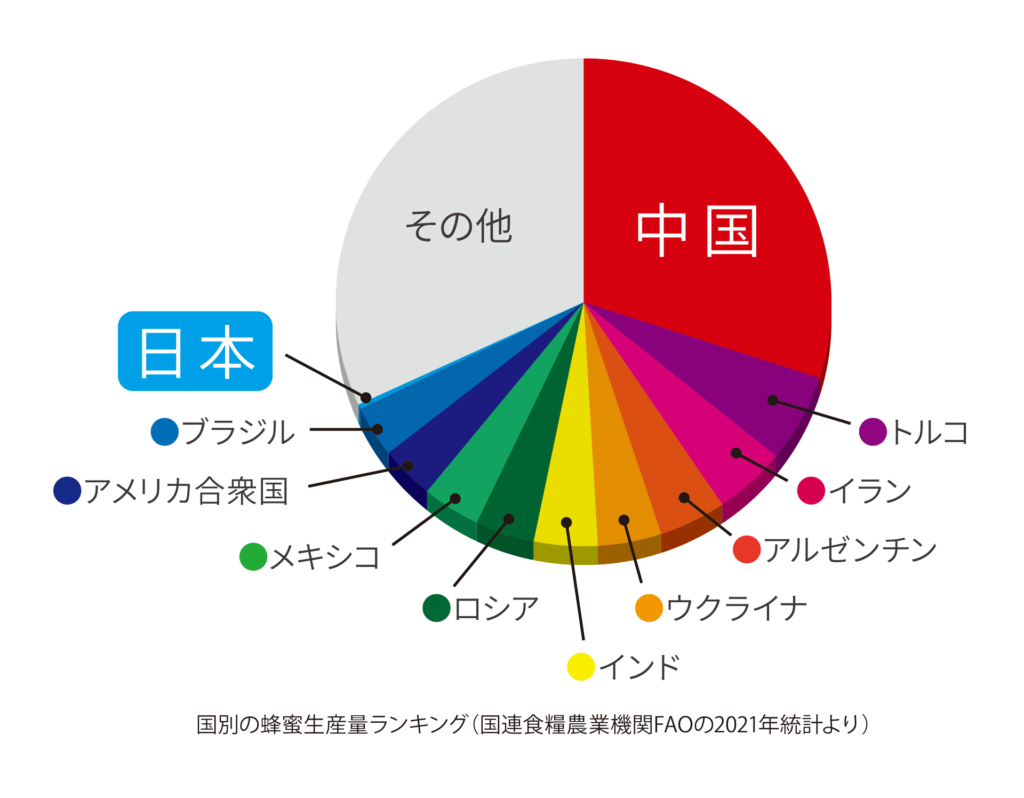

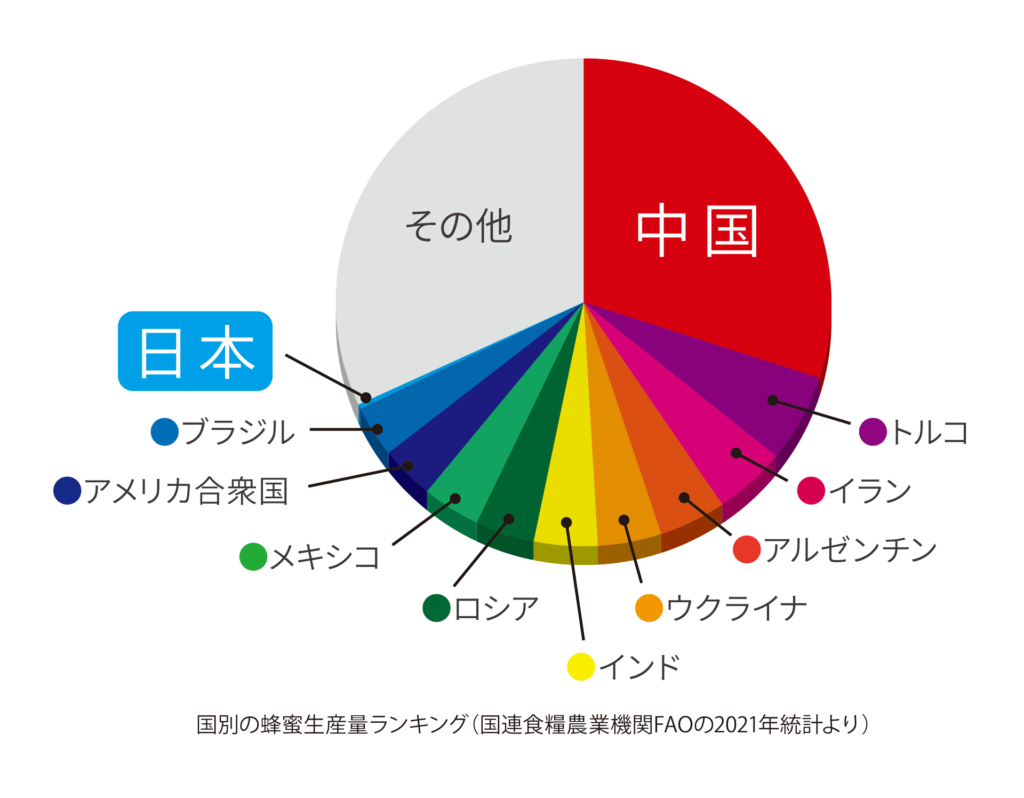

明治に入り、海外からセイヨウミツバチが導入されると、状況は一変します。養蜂家が日本全国に増え、事業として成り立つようになったのです。しかし、戦後の1963年、はちみつ輸入の自由化に踏み切ります。この結果、海外の安いはちみつとの競争にさらされた国内養蜂業は、厳しい状況に追い込まれました。今日、はちみつは「健康にいい」「美味しい」と大人気ですが、消費される9割以上が輸入蜜です。それでも、国民一人当たりの消費量は、まだアメリカの半分ほど。他のアジア諸国でも、伸びる余地はこれからです。日本の養蜂業は、ここに勝機を見出したいものです。

国内の蜜源植物に目を転じてみましょう。はちみつとは、蜂だけでなく、植生の豊かさにも依拠します。その点で、日本の植生には可能性が感じられます。四季折々の蜜源植物が咲き乱れ、各地で多様な風味を楽しめるからです。春から初夏にかけては、アカシア、レンゲ、桜、菜の花、ミカンなど。夏には、栗、ヒマワリ、キハダ、ソバ。秋になると、アザミ、ゴマ、コスモス。冬でもサザンカやビワ、ヒイラギが蜜源となっています。大量生産の基盤がない日本だからこそ、個性的豊かなはちみつを見出し、世界に発信していくべきでしょう。イマイチだった日本の養蜂の「大逆転劇」が楽しみです。

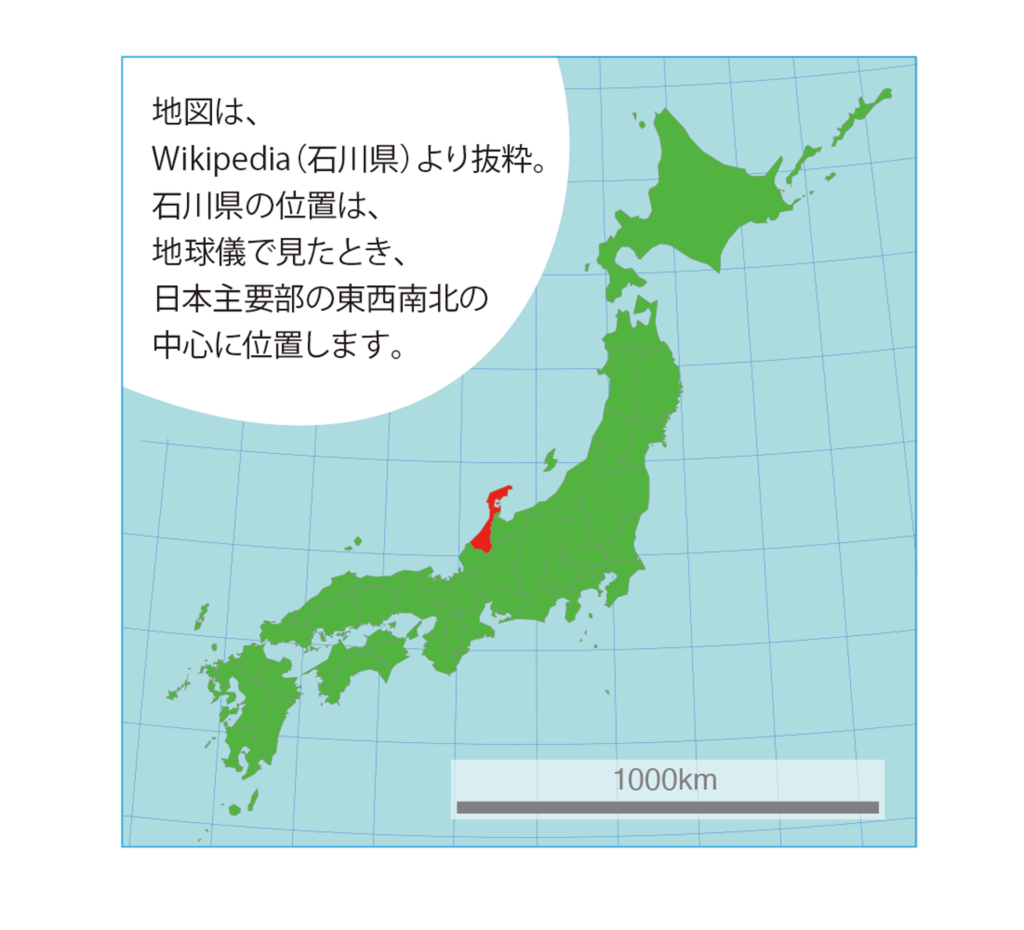

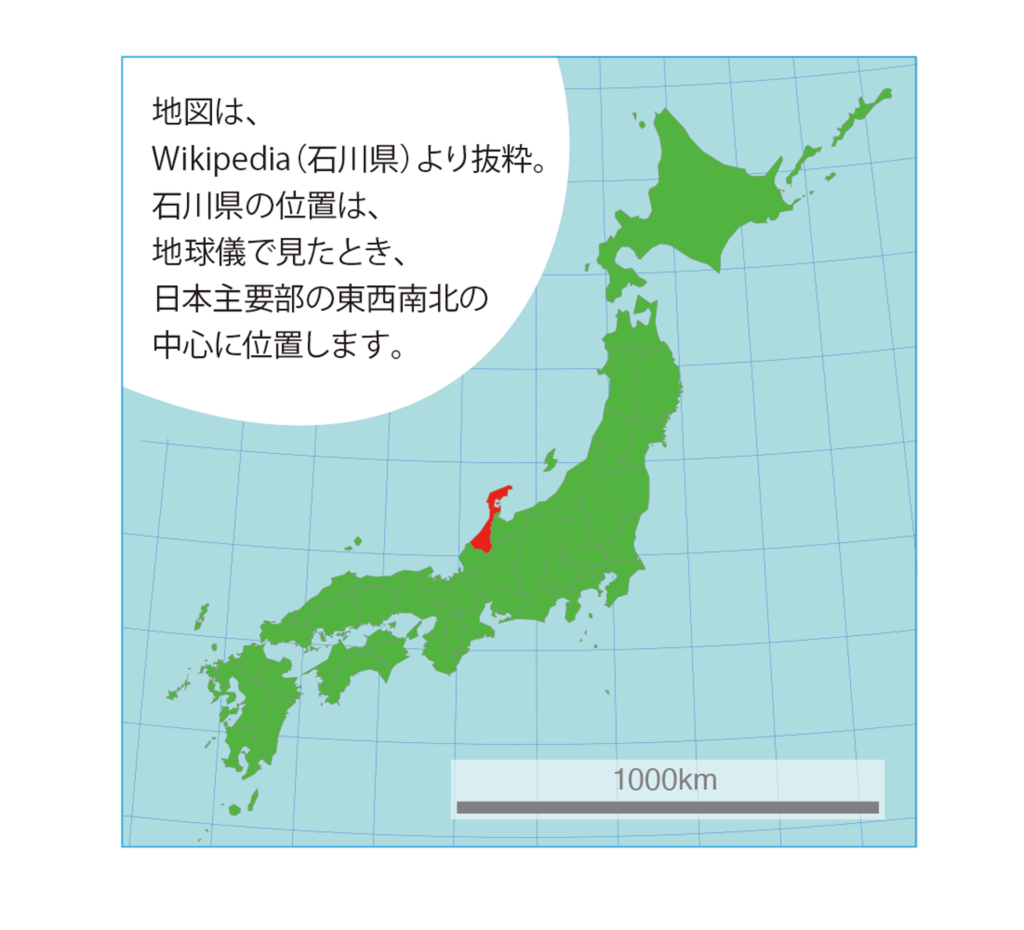

少し、変わった日本地図の見方をご紹介しましょう。日本の四島を俯瞰したとき、その中心はほぼ石川県あたりになります。それが意味することは、国内の東西南北の植生が、いいバランスで交わっているのです。石川県・長野県・岐阜県には、養蜂に恵まれた諸条件が整っています。蜜源植物が多岐に渡り、蜂を飼いやすい「里山」が存在します。人里と山の麓がほどよい距離で、一定の人口もある。筆者が独断と偏見で申し上げるなら、そんな日本の中心三県に対し、養蜂業への投資を積極化させたいです。

その石川県の金沢市に拠点を置く「金澤やまぎし養蜂場」は、約100年の歴史を有し、次の100年をみすえた活動に入っています。もともと雪深い北陸は、蜂にとって過酷な環境でしたが、越冬方法を工夫するなどして、乗り越えてきました。もともと熱帯作物だったコメが、日本に伝来し、北陸を日本の穀倉地帯に変えたように、人々の努力は、養蜂業への明るい未来にもつながることでしょう。同社は、養蜂の仲間を増やしたい、はちみつ事業で提携できるパートナーを得たいと考えています。その事業も、石川県から日本全国へと広がりつつあります。本稿の締めとして、「やまぎし」の事業及び商品にも触れておきましょう。

企業養蜂で100年:やまぎし

「やまぎし」の物語は、昭和5年、金沢市郊外で始まりました。湯涌温泉で知られる里山で始まりました。厳しい雪国の環境下、戦争を乗り越えた後、工場を建設し、店舗を開設。事業を手広くするために、企業への改組を実施しました。多くの養蜂家が個人で活動する中、やまぎしは企業養蜂にいち早く転換したのです。そして世界に目を向け、輸入蜜の取り扱いを始めました。また、今日の主力商品であるハニー(はちみつ)ドリンクを開発。柚子みつ、梅みつを筆頭に5種類のラインナップをそろえました。地元・石川県に根ざした「やまぎし」は、県内で知名度を獲得。あの有名な和倉温泉・加賀屋に採用されたり、金沢のシンボル・兼六園の蜜を採取したり、カフェを構えたりしながら県内地盤を固めています。また、ネットでEC店舗を開設し、事業を拡大させています。

さらに、金沢市のブランド商品として、自家製はちみつ『初しぼり』が大賞を受賞。今後も、商品開発を加速させるべく、意欲的に取り組んでいるそうです。

筆者(当社ナボカル)の美容領域でも、はちみつは高い人気を誇ります。「美容に良い」というイメージが定着しているようです。近年、世間では糖質制限に注目が集まります。巷では、砂糖はダメで、はちみつは良いとする風潮があります。しかし、念の為に説明しておくと、砂糖もはちみつも同じ糖です。摂りすぎには注意してください。ただし、はちみつは砂糖よりも甘さが(1.3倍くらい)強く、血糖値が上がりにくい(=GI値が低い)という特徴があります。おまけに、同量で比較すると、はちみつの方がカロリーは低いという利点も見逃せません。なお、はちみつは、「天然ものだから良い」わけではないことも付け加えておきます。その、健康に寄与する成分は科学的に証明されています。

それにしても、何より驚嘆させられるのは、人と蜜と蜂の三者が、大きな生態系の中で互いに支え合っている点です。太陽の光が蜜となり、ミツバチがそれを運ぶ。人は彼らを育て、花を愛でる。なんて、素敵な関係でしょうか。これは、人間の食物連鎖の位置付けからしても、珍しいケースだと言えるでしょう。

8000年前の壁画には、はちみつを狩猟採集する人の姿が描かれていました。蜜の誘惑は、蜂を介して、人間までも魅了したようです。あれから今日まで、人類は学びを深め、その蜂を飼いならし、花の受粉を助けながら、蜜の恵みを享受するまでに進化しました。生態系との調和の中で、私たちが はちみつに愛おしさを感じるとしたら、それはきっと、進化を知る「心の声」なのではないでしょうか。

上の挿入絵は、「アラーニャ洞窟」の採蜜壁画です。約8000年前のものと推定されています。Wikipedia(アラニア洞窟)より抜粋しました。

「はちみつ」から

考える

生態系の神秘

~金澤やまぎし養蜂場の紹介~

はちみつを、私たちはただの甘味料として何気なく口にしてきたのかもしれません。しかし、金澤やまぎし養蜂場の方々との出会いを通じて、その奥深い世界を知ることになりました。

今回は、その知的好奇心の赴くまま、黄金色の甘い誘惑 はちみつの神秘に迫ってみました。

ティースプーン一杯の奇跡

朝のコーヒーに、トーストに、ヨーグルトに、はちみつを愛用されている方もいらっしゃるでしょう。そしてわらび餅に、本物のはちみつをかけて食べるのが、筆者のお気に入りです。わらび餅と言えば「黒みつ」を想起されますが、実は「黒みつ」とは黒砂糖を溶かしたシロップであり、はちみつは含まれていません。慣習的に許されてきた名称です。また、売場では、シロップでかさ増ししたはちみつが並んでいます。こちらは分類上「蜂蜜加工品」に分類され、お手頃な価格になっています。

さて、ティースプーン一杯の、純粋はちみつ。たったこの一匙が、小さな働き蜂の、短い生涯で集めてくる総量と言われます。わずか一ヶ月半の命を賭して、巣のために、健気に働く彼女たち。それを思うと、「ありがとう」の言葉が口をついて出てきます。通常、巣箱から広がる(蜂の)飛翔範囲2~3km圏内には、たくさんの花が咲いています。その花々を回りながら、わずか1センチ前後の体にめいいっぱいの花蜜を詰め込んで、巣に持ち帰ります。人間にたとえるなら、体重60kgの成人が毎回30kg近い蜜を持ち帰り、累計にして大型冷蔵庫(500L) 12台に蜜を詰め込んだくらいの重さになるそうです※1。小さな蜂の奇跡的な仕事量です。

※1ここでは蜜の比重を無視しました。

はちみつがスーパーフードと

言われるわけ

蜜の主成分は「糖」です。そう聞くと、砂糖の代用品と思われがちですが、両者には大きな違いがあります。まず、砂糖の分解は二段階を要します。体内の栄養素を使い、糖を分解し、人間はエネルギーを得るのです。他方、はちみつは、一回の分解ですみます。しかも分解に必要な栄養素を はちみつ自体が含んでいるのです。道理で、はちみつを舐めたミツバチたちは、元気に大空へと飛んでいくのです。

はちみつは、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素、ポリフェノールなど、150種類以上の栄養素を含む「スーパーフード」です。様々な花から集めた蜜の水分を飛ばし、濃縮させて巣に保管します。この蜂蜜は、長い人類史の中で、選ばれてきた食材のひとつです。この、はちみつに魅了されたからこそ、蜂を家畜化するまでの関係に至りました。

蜜の主成分は「糖」です。そう聞くと、砂糖の代用品と思われがちですが、両者には大きな違いがあります。まず、砂糖の分解は二段階を要します。体内の栄養素を使い、糖を分解し、人間はエネルギーを得るのです。他方、はちみつは、一回の分解ですみます。しかも分解に必要な栄養素を はちみつ自体が含んでいるのです。道理で、はちみつを舐めたミツバチたちは、元気に大空へと飛んでいくのです。

はちみつは、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、酵素、ポリフェノールなど、150種類以上の栄養素を含む「スーパーフード」です。様々な花から集めた蜜の水分を飛ばし、濃縮させて巣に保管します。この蜂蜜は、長い人類史の中で、選ばれてきた食材のひとつです。この、はちみつに魅了されたからこそ、蜂を家畜化するまでの関係に至りました

日本の養蜂業がイマイチに

なってしまった理由

日本では、近代以前、養蜂は産業となっていませんでした。奈良時代に、「養蜂をやってみたが失敗した」という記録が残っています。その後、蜂の蜜が、朝廷に献上されることもありました。江戸時代後期には、和歌山の山間部で養蜂が行われていましたが、産業化には程遠かったようです。最大の要因は、日本在来種のミツバチが飼育に向いていなかったからです。

明治に入り、海外からセイヨウミツバチが導入されると、状況は一変します。養蜂家が日本全国に増え、事業として成り立つようになったのです。しかし、戦後の1963年、はちみつ輸入の自由化に踏み切ります。この結果、海外の安いはちみつとの競争にさらされた国内養蜂業は、厳しい状況に追い込まれました。今日、はちみつは「健康にいい」「美味しい」と大人気ですが、消費される9割以上が輸入蜜です。それでも、国民一人当たりの消費量は、まだアメリカの半分ほど。他のアジア諸国でも、伸びる余地はこれからです。日本の養蜂業は、ここに勝機を見出したいものです。

国内の蜜源植物に目を転じてみましょう。はちみつとは、蜂だけでなく、植生の豊かさにも依拠します。その点で、日本の植生には可能性が感じられます。四季折々の蜜源植物が咲き乱れ、各地で多様な風味を楽しめるからです。春から初夏にかけては、アカシア、レンゲ、桜、菜の花、ミカンなど。夏には、栗、ヒマワリ、キハダ、ソバ。秋になると、アザミ、ゴマ、コスモス。冬でもサザンカやビワ、ヒイラギが蜜源となっています。大量生産の基盤がない日本だからこそ、個性的豊かなはちみつを見出し、世界に発信していくべきでしょう。イマイチだった日本の養蜂の「大逆転劇」が楽しみです。

少し、変わった日本地図の見方をご紹介しましょう。日本の四島を俯瞰したとき、その中心はほぼ石川県あたりになります。それが意味することは、国内の東西南北の植生が、いいバランスで交わっているのです。石川県・長野県・岐阜県には、養蜂に恵まれた諸条件が整っています。蜜源植物が多岐に渡り、蜂を飼いやすい「里山」が存在します。人里と山の麓がほどよい距離で、一定の人口もある。筆者が独断と偏見で申し上げるなら、そんな日本の中心三県に対し、養蜂業への投資を積極化させたいです。

その石川県の金沢市に拠点を置く「金澤やまぎし養蜂場」は、約100年の歴史を有し、次の100年をみすえた活動に入っています。もともと雪深い北陸は、蜂にとって過酷な環境でしたが、越冬方法を工夫するなどして、乗り越えてきました。もともと熱帯作物だったコメが、日本に伝来し、北陸を日本の穀倉地帯に変えたように、人々の努力は、養蜂業への明るい未来にもつながることでしょう。同社は、養蜂の仲間を増やしたい、はちみつ事業で提携できるパートナーを得たいと考えています。その事業も、石川県から日本全国へと広がりつつあります。本稿の締めとして、「やまぎし」の事業及び商品にも触れておきましょう。

企業養蜂で100年:やまぎし

「やまぎし」の物語は、昭和5年、金沢市郊外で始まりました。湯涌温泉で知られる里山で始まりました。厳しい雪国の環境下、戦争を乗り越えた後、工場を建設し、店舗を開設。事業を手広くするために、企業への改組を実施しました。多くの養蜂家が個人で活動する中、やまぎしは企業養蜂にいち早く転換したのです。そして世界に目を向け、輸入蜜の取り扱いを始めました。また、今日の主力商品であるハニー(はちみつ)ドリンクを開発。柚子みつ、梅みつを筆頭に5種類のラインナップをそろえました。地元・石川県に根ざした「やまぎし」は、県内で知名度を獲得。あの有名な和倉温泉・加賀屋に採用されたり、金沢のシンボル・兼六園の蜜を採取したり、カフェを構えたりしながら県内地盤を固めています。また、ネットでEC店舗を開設し、事業を拡大させています。

さらに、金沢市のブランド商品として、自家製はちみつ『初しぼり』が大賞を受賞。今後も、商品開発を加速させるべく、意欲的に取り組んでいるそうです。

筆者(当社ナボカル)の美容領域でも、はちみつは高い人気を誇ります。「美容に良い」というイメージが定着しているようです。近年、世間では糖質制限に注目が集まります。巷では、砂糖はダメで、はちみつは良いとする風潮があります。しかし、念の為に説明しておくと、砂糖もはちみつも同じ糖です。摂りすぎには注意してください。ただし、はちみつは砂糖よりも甘さが(1.3倍くらい)強く、血糖値が上がりにくい(=GI値が低い)という特徴があります。おまけに、同量で比較すると、はちみつの方がカロリーは低いという利点も見逃せません。なお、はちみつは、「天然ものだから良い」わけではないことも付け加えておきます。その、健康に寄与する成分は科学的に証明されています。

それにしても、何より驚嘆させられるのは、人と蜜と蜂の三者が、大きな生態系の中で互いに支え合っている点です。太陽の光が蜜となり、ミツバチがそれを運ぶ。人は彼らを育て、花を愛でる。なんて、素敵な関係でしょうか。これは、人間の食物連鎖の位置付けからしても、珍しいケースだと言えるでしょう。

8000年前の壁画には、はちみつを狩猟採集する人の姿が描かれていました。蜜の誘惑は、蜂を介して、人間までも魅了したようです。あれから今日まで、人類は学びを深め、その蜂を飼いならし、花の受粉を助けながら、蜜の恵みを享受するまでに進化しました。生態系との調和の中で、私たちが はちみつに愛おしさを感じるとしたら、それはきっと、進化を知る「心の声」なのではないでしょうか。